Der

obligate Morgenspaziergang des

Gelterkinder Kunstmalers und Archäologen

Fritz Pümpin (1901-1972) war klar

vorgezeichnet: Es war ein Rundgang um das

Dorfzentrum, entlang des auf der

Südseite der Ergolz verlaufenden Teils

des ehemaligen Etters.

DER BEGRIFF

"ETTER"

Etter? Ein Familienname?

Selbstverständlich. Vorfahren der Etters

wohnten mit Bestimmtheit einmal an einem

Etter oder in dessen Nähe, womit sie zu

ihrem Namen gekommen sein dürften.

Vielleicht auf gleichem Weg wie die

Egger, deren Vorfahren auf einer Egg

wohnten. Was nun aber ein Etter ist, wird

noch näher zu erklären sein.

Das

Schweizerische

Idiotikon von 1832 erklärt

den Begriff "Etter" (auch

"Atter") als "Einfassung

eines gewissen Bezirkes und der innerhalb

desselben gelegenen Grundstücke".

Im

Grundsatz handelt es sich um ein

Grenzzeichen, eine Linie in der

Landschaft, die als solche keine Substanz

aufweist, aber in der Regel als Lebhag

(Hecke) oder geflochtener Zaun sichtbar

ist.

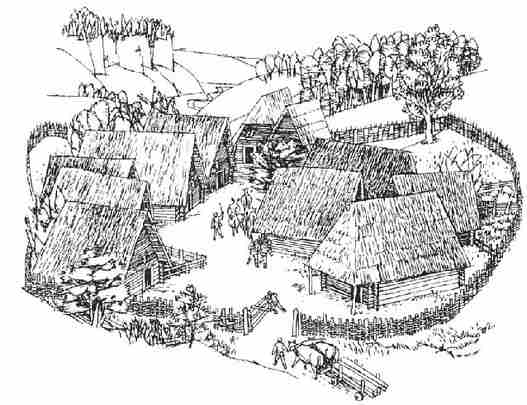

Die Zeichnung eines

mittelalterlichen Dorfes zeigt uns, wie

es auch in Gelterkinden ausgesehen haben

könnte: Ein geflochtener Zaun, (der

"Etter" ) umgibt den Wohn- und

Wirtschaftsbereich. Gatter dienen als

Zugang zu den ausserhalb gelegenen

Arealen.

(Aus Arnold Jäggi: Helvetier, Römer,

Alamannen. 1968)

DER ETTER ALS TEIL

DES HOFES UND DER SIEDLUNG ...

Genau wie Städte sind Dörfer das

Resultat eines über eine längere Zeit

dauernden Entwicklungsprozesses. In

dessen Verlauf wurden umfriedete

Einzelhöfe und Hofgruppen zu Weilern und

Dörfern und damit zu speziellen

wirtschaftlichen, sozialen und

rechtlichen Gebilden. Als Hauptphase für

diese Entwicklung gilt die Zeit des Hoch-

und Spätmittelalters. Im ausgehenden

Mittelalter gliederten sich Dörfer in

der Regel in einen Dorfkern (dem Wohn-

und Wirtschaftsbereich mit umgebendem

Gartenland), in eine Ackerflur sowie in

Allmend- und Weidegebiete. Der Etter bot

für den umgebenden Bereich einen Schutz

gegen Mensch und Tier. Gatter dienten als

Durchgänge in die ausserhalb gelegenen

Wirtschaftsbereiche.

... BEGRENZT EINEN

FRIEDENS UND RECHTSBEREICH

Analog dem durch Mauern begrenzten

städtischen Siedlungsraum ist der vom

Etter umgebene Dorfbereich - "Innert

Etters" - ein geschützter Rechts-

und Friedensbereich: Die darin

eingeschlossene Infrastruktur (Wege,

Brunnen, Versammlungsort, Festplatz

etc.), mit Ausnahme der Hofstätten und

Behausungen, stand in Gemeinnutzung der

Dorfbewohner. Nur durch klar definierte

Zugänge (Wege und Gatter) konnte das

Dorf betreten werden. Zum Schutz dieses

inneren Dorfbereichs gesellte sich schon

früh, hervorgehend aus dem für die

Wohnstatt anerkannten Hausfrieden, eine

Art Asylrecht, wie wir es vom Kirchenasyl

kennen. Innerhalb des Etters konnten

Verfolgte Schutz erwarten oder aus diesem

Bereich verbannt werden. Die besondere

Stellung des Dorfraumes manifestierte

sich anhand von eigenen Gerichten, den

sogenannten Ettergerichten die meist

unter einer Dorflinde abgehalten wurden.

Die Gerichtsbarkeit "Ussert

Etters" oblag in der Regel dem

regierenden Landvogt.

Der

Etter begrenzte auch den Raum, in welchem

die Erstellung von Häusern möglich war.

In

der Regel ausserhalb des Dorfes gelegene

Mühlen, Sägen, Ölen, etc. waren

ebenfalls mit einem Etter umgeben (z.B.

Mühlenetter).

DER GELTERKINDER

DORFETTER

1947 hat Fritz Pümpin bei Grabarbeiten

im Gebiet Bützenen eine künstliche

Aufschüttung beobachtet. Zehn Jahre

später stellte er den selben Befund -

einen Wall mit vorgelagertem Graben -

nochmals fest. Für den Archäologen

stand fest, dass es sich bei diesen

Funden um einen konkreten Hinweis auf den

ehemaligen Etter handelte. Eine Datierung

konnte allerdings nicht vorgenommen

werden.

Tatsächlich

lässt sich im Plan von Georg Friedrich

Meyer (1680) im Bereich "In der

bützenen" sowie weiteren Teilen des

Dorfes der Etter erahnen.

Die heute noch begehbaren Teile sind im

Dorf als unüberbaute Areale erhalten

geblieben: Durchgang Allmendmarkt, ein

Teil des Parkwäglis, Durchgang zwischen

den Bauten der ehemaligen Gerberei,

Sirachewägli, Gartenweg, Gansacherweg,

Chillegässli, unterer Teil des

Zehntenwäglis, Obere Mühle. Die Kirche

liegt ausserhalb des Dorfetters und ist

durch eine Mauer geschützt.

Der

nördlich der Ergolzstrasse gelegene Teil

wurde, falls er nicht mit der Ergolz

zusammenfiel, beim Bau der

Hauenstein-Basislinie entfernt oder

überdeckt. Die Tatsache hingegen, dass

die erwähnten Wegabschnitte im Dorf als

Parzellen ausgeschieden (oder dafür

Gehrechte im Grundbuch eingetragen) sind,

ermöglichen es, dass wir den ehemaligen

Dorfetter zum Teil noch abschreiten

können.

|